元

The effect of ankle-foot orthoses on fall-near fall incidence in patients with (sub-)acute stroke- A randomized controlled trial

2019 3月 オランダ

入院中に転倒を経験する脳卒中患者は14-65%、退院後6ヶ月間の転倒は37-73%という。

これは年間1.3-6.5回の転倒頻度に相当し、一般高齢者の0.65回をおおきく上回る。

短下肢装具はつま先のクリアランスを確保しかかと着地を促す。短下肢装具によって転倒を防ぐ効果が期待できるがくわしい調査はまだない。

そこでランダム化比較試験を試みたそうな。

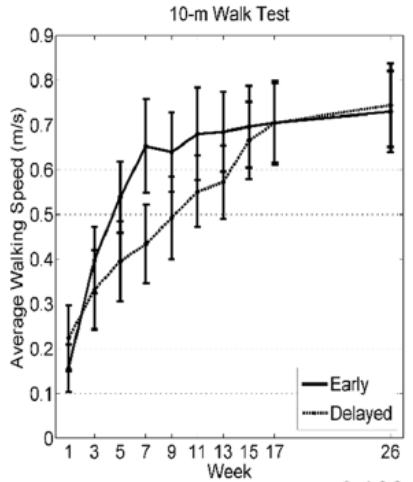

急性期の脳卒中で片麻痺の患者33人をすぐに短下肢装具を与える早期グループ16人と9週間後から与える遅延グループ17人にわけた。

1-8週、さらに9-52週目まで転倒の有無をフォローしたところ、

次のようになった。

・1-8週では、短下肢装具を早期に与えられたグループで転倒があきらかにおおく 11回 vs. 4回で、頻度は2.9倍だった。

・さらに 転倒した早期グループのうち63.6%は装具を着けていないとき(移乗や立ち上がり)に転倒していた。

・転倒しそこねたケースは 1-8週、9-52週でグループ間に差はなかった。

・骨折を含む重症を負ったケースは6件あった。

早期に短下肢装具を与えられた患者グループで転倒回数があきらかにおおかった。しかも彼らの63.6%は装具を着けていないときに転倒していた、

というおはなし。

感想:

急性期は自発的な回復が起こっている真っ最中(比例回復則)なわけで、そんなタイミングに足首の固定をこころみるのはおかしい。

また 早い時期に物々しい装具を与えることは「じぶんはもうまともに歩けないんだ」という意識を強化して歩行への自信を失わせるだけである。だから装具を着けてもいないのに転ぶ。

これ↓とおなじ。

脳卒中リハビリは害!? 骨折しやすくなることが判明

そもそも装具を急ぐ理由はなさそうだ。

下肢装具をやめてしまう理由

短下肢装具を始めるに適した時期は、、

短下肢装具は使ったほうがいいの?