元

Early life characteristics, social mobility during childhood and risk of stroke in later life: findings from a Swedish cohort.

2017 3月 スウェーデン

低体重で生まれた子供は 成人したのちに脳卒中になりやすいとするいくつかの報告がある。

早産や遅れて生まれた場合はどうなのか また 幼小児期の逆境は影響するのか、しらべてみたそうな。

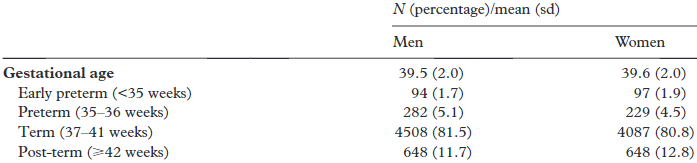

ウプサラ大学病院の1915-1929の出産記録から男女14192人を抽出し、1964以降の脳卒中(脳梗塞、脳出血、その他)の発生を2008までフォローしたところ、

次のことがわかった。

・胎内にいた期間が短い女性は脳梗塞リスクが高かった。

・35週未満の早産児だった女性の脳梗塞リスクは妊娠満期に生まれた女性の1.54倍で、その他の脳卒中リスクも非常に高かった。

・42週以降の過期産児だった男性の脳出血リスクは妊娠満期児の1.45倍だった。

・幼小児期に社会階層に大きな変動(貧乏から金持ち or その逆)のあった女性の脳梗塞リスクは 常に恵まれた環境にあった女性よりも高かった。

胎内にいた期間と幼小児期の社会階層の変動は成人してからの脳卒中リスクに影響した。特に女性で顕著で 脳卒中の種類でまったく異なった、

というおはなし。

感想:

37週から41週が満期なんだね。