元

Vitamin C intake, circulating vitamin C and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies.

2013 11月 中国

ビタミンCの脳卒中予防効果は実はよくわかっていない。

そこで、これまでの研究を見なおしてみたそうな。

医学研究データベースから関連する論文を厳選し、データを統合、再解析した。

次のようになった。

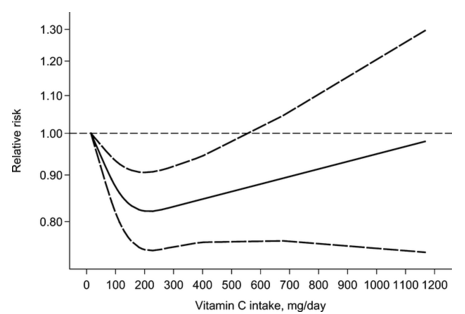

・ビタミンCをほとんど摂らない人と比べた脳卒中の相対リスクは下図のようになった。

一日のビタミンC摂取量と脳卒中リスク

・ビタミンCサプリメントについての研究はほとんどなかった。

ビタミンCを多く摂るほど脳卒中リスクが概ね下がることがわかった、

というおはなし。